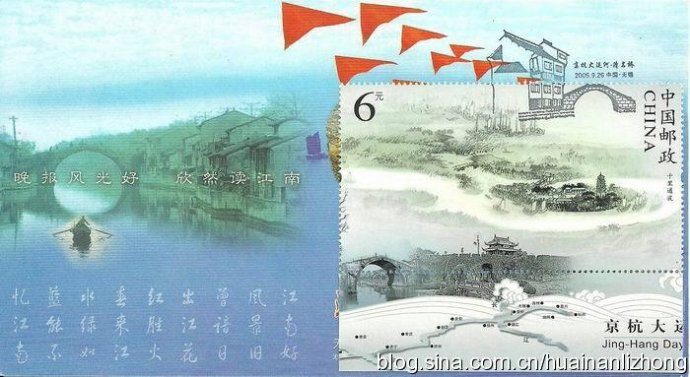

2009年發行的《京杭大運河》郵票小型張的郵資圖上有三處風景:高郵鎮國寺塔、蘇州盤門、無錫清名橋。其中清名橋最不起眼,安排在郵票左下角,只露出半個橋拱,另一半則在邊紙上。所以很多郵友制作“清名橋”極限片時喜歡帶上下邊紙,以保留清名橋的完整。這枚金卡極限片采用2009年《江南時報》金卡制作,金卡右半部分有一些與主題無關的圖文,正好用郵票蓋掉;再銷上一枚有清名橋圖案的無錫《京杭大運河》郵票首日紀念郵戳,這枚極限片還原了清名橋的風韻。

清名橋,原叫清寧橋,位于江蘇省無錫市南門外的古運河與伯瀆港交匯處,飛架運河兩岸。在清名橋南側是伯瀆河,流經梅村至常熟。整座橋造型勻稱,穩固雄偉,是無錫古運河上最著名的景點,也是最吸引中外游客的地方。

清名橋是有著悠久歷史的古橋,始建于16世紀晚些時候的明萬歷年間。它是無錫“寄暢園”的主人秦燿的兩個兒子捐資建造的,因兄弟倆的大名分別是太清、太寧,因此各取一字叫做“清寧橋”。這座石橋在清康熙八年(公元1666年),由無錫縣令吳興祚重建。到了道光年間,因諱道光皇帝的名字旻寧改名為清名橋,也有人稱它為“清明橋”。

清名橋為單孔石拱橋,橋長43.2米,寬5.5米,高8.5米,橋孔跨度13.1米,全系花崗巖堆砌而成。因兩岸地勢高低關系,東西石級不等,東有石級46級,西有43級。拱圈為江南常見的分節平列式,共11節,圈洞兩面的圈石上,各有題刻。一立于清咸豐年間,介紹橋梁和更改橋名經過;一立于同治年間,介紹重建清名橋的始末。橋欄上沒有雕飾,每側立兩個望柱,顯得十分古樸。1983年在橋東西側,發現清代石碑兩方,一為鄒一桂所書,乾隆三十一年立;一為同治九年九月立。來源:淮水極限客http://blog.sina.com.cn/huainanlizhong

粵公網安備 44030602002232號 |

粵公網安備 44030602002232號 |