一年一度,辭舊迎新。每當最紅火的春節到來之際,百姓之間、親朋圈里,有一個自古傳承的民風習俗——在大年初一,以迎春拜年方式,恭祝人們在新的一年大順大吉大福大貴。九州方圓大拜年總伴隨一套禮儀,并已形成中國獨有的傳統“拜年文化”。作為一年之首最鮮明的LOGO,生肖形象也在迎春之際成為春節拜年禮儀中不可或缺的主題,成為拜年的背景和基礎。

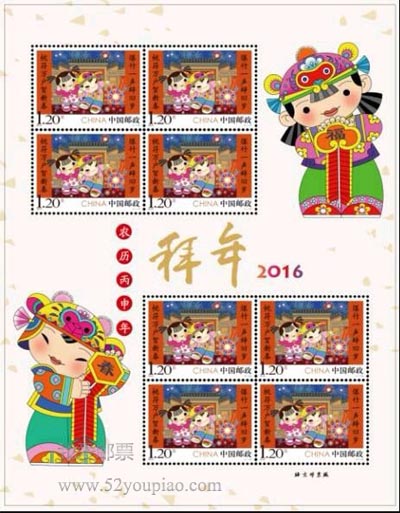

從1980年起,中國郵政以生肖為主題在新春之際發行郵票,36年來已經發行了三輪。自此,生肖郵票開始成為以“郵”迎春的新方式。36年來,生肖郵票最大限度地使用于拜年禮儀。2016年第四輪生肖郵票發行,加上從2015年中國郵政始發的“拜年”系列郵票,“生肖”與“拜年”成為以“郵”迎春的完整構成。

其實,早在生肖郵票始發的30余年前,“迎春”與“拜年”就已經成為中國郵政開發產品的一個創意。在第一輪生肖郵票發行期間的1984年,北京市郵票公司就創意發行了迎春封。在一枚中式的豎型信封上,其左貼有1983年癸亥年(豬年)生肖郵票,銷有1984年2月1日24時日戳,即農歷豬年的最后一個時辰;其右貼有1984年甲子年(鼠年)生肖郵票,銷有1984年2月2日0時日戳,即農歷鼠年的最早一個時辰。這個迎春封不僅以生肖的屬性變換和農歷新舊一年的時間變換表達了迎春迎新的佳境,而且成為當時沒有稱謂的拜年封一個引人矚目的節慶系列。

說到以“封”拜年,如果追溯其淵源,還可以回望到更早的年代。1951年春節期間,中國人民解放軍第六十四軍曾印刷豎式拜年封一枚,用于向軍人家屬拜年。軍隊的這一傳統一直沿襲下來,2001年中國人民海軍也發行了系列拜年封。

1993年正值癸酉年(雞年),中國集郵總公司正式發行中國第一枚拜年封,實現了以“郵”迎春、以“封”拜年的完整文化創意。這枚拜年封依然是貼有新舊交替的兩年的生肖郵票,即上一年猴年的生肖郵票和新一年雞年的生肖郵票,銷有“恭賀新禧”的紀念郵戳,戳上時間即為1993年1月22日,這一天是除夕。這枚拜年封的創意一方面來自于多年來已經流通的迎春封的啟發,另一個契機則是特為中央電視臺一年一度的春節聯歡晚會發行。拜年封由劉敦、張實勇設計,這枚拜年封上留下了他們的親筆簽字。拜年封背面的文字明確寫道:“為向全國人民表達新春的美好祝福,當時的中國郵票總公司特為中央電視臺1993年春節聯歡晚會發行拜年封一枚,呈上春聯一副,向您拜年,祝愿您新春愉快,闔家歡樂。”

說到春聯,在中國傳統節日春節時分,家家戶戶都要張貼富有傳統文化意味的對聯。詩詞一般的優美詞語,對仗的格律規范,使春聯作為辭舊迎新的祝福,寄望著新一年的吉祥順遂。文采斐然的春聯既是盛節氣氛的一種文化裝潢,又是人們相互拜年的祝愿詞語。拜年封初創之時,就將這種浸透中國傳統文化底蘊的對聯形式,作為拜年封的重要標志。1993年編為第一號的拜年封,就送上了這樣的春聯“戶外雞聲催曉日,屏前人影醉春風”,點明了春節晚會的帷幕正在拉開,而大字印刷的“給您拜年”,則送來一份溫馨和熱忱的祈福。又如2015年拜年封送上的春聯是“辭甲午展方略祥澤瑞雪喜筑中國夢,迎乙未開新元盛世華春福興美家園”,30字的長聯,盡寫國事家事的吉祥與和諧。中國郵政自2015年始發“拜年”系列郵票,在2014年拜年封最后一次貼用生肖馬年郵票后,2015年新春,拜年封正式貼用“拜年”郵票。信封制式沒有變化,依然沿襲了20余年的基本形式。

1993至2015年,拜年封共發行23枚,每一枚均有編號。從2007年開始,拜年封中又夾帶了一張沒有郵資的賀卡,均書寫“新春快樂”、“給您拜年”等祝福語,飾以當年的生肖圖案,并留有自書空白。自中國集郵總公司創發拜年封以后,湖南、山西等省市郵政也相繼發行了地方版拜年封;北京市東區郵票公司在1994年2月1日還發行了融電報、郵政、祝福為一體的電報拜年封。可見,在郵電載體上以中國傳統的節慶文化為主題開發集郵品和節日禮品,是至今不衰的創意。

1993至2013年,中國集郵總公司均以特發中央電視臺春節聯歡晚會名義推出拜年封。在以兩家名義發行的拜年封上,中國集郵總公司刻制了具有郵政效力的紀念郵戳以黑色蓋銷郵票;中央電視臺則在每一年春節晚會期間,刻制了紀念戳,在內部使用,并加蓋在“拜年封”上。目前,蓋銷這個紀念戳的拜年封較為少見。

以“郵”迎春,以“封”拜年,將郵政的兩大載體——郵票和封片與中國傳統節慶文化緊系一起,成為郵政文化中既與時俱進也弘揚傳統的新穎創意。特別是“拜年”郵票這一新系列與“生肖”郵票系列比肩而立,加上拜年封長達23年的系列化烘襯,更為中國春節這一最重要的民俗盛況增輝添彩。

粵公網安備 44030602002232號 |

粵公網安備 44030602002232號 |