志號(hào):2014-25

類型:J

發(fā)行時(shí)間:2014-10-16

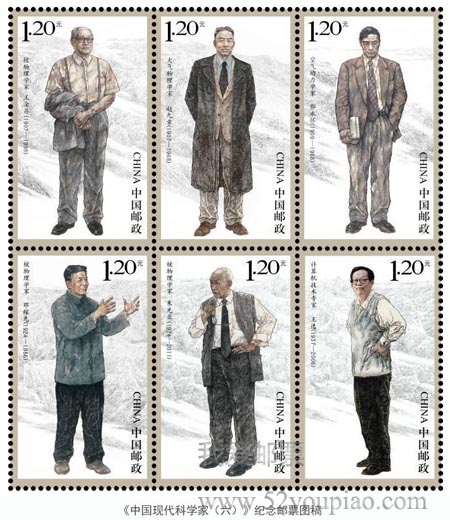

中國(guó)郵政定于2014年10月16日發(fā)行《中國(guó)現(xiàn)代科學(xué)家(六)》紀(jì)念郵票1套6枚。詳情如下:

志號(hào):2014-25

圖 序 圖 名 面 值

(6-1)J 王淦昌 1.20元

(6-2)J 趙九章 1.20元

(6-3)J 郭永懷 1.20元

(6-4)J 鄧稼先 1.20元

(6-5)J 朱光亞 1.20元

(6-6)J 王 選 1.20元

郵票規(guī)格:30×50毫米

齒孔度數(shù):13.5度

整張枚數(shù):16枚

整張規(guī)格:146×240毫米

版 別:影寫

防偽方式:防偽紙張、防偽油墨、異形齒孔、熒光噴碼

設(shè) 計(jì) 者:畢建勛

資料提供:清華大學(xué)

責(zé)任編輯:董研

印 制 廠:北京郵票廠

出售辦法:自發(fā)行之日起,在全國(guó)指定郵政網(wǎng)點(diǎn)出售,出售期限6個(gè)月。

2014年是中國(guó)原子彈成功爆炸五十周年。中國(guó)郵政定于10月16日發(fā)行2014-25《中國(guó)現(xiàn)代科學(xué)家(六)》紀(jì)念郵票一套六枚,擬表現(xiàn)核物理學(xué)家王淦昌、大氣物理學(xué)家趙九章、空氣動(dòng)力學(xué)家郭永懷、核物理學(xué)家鄧稼先、核物理學(xué)家朱光亞、計(jì)算機(jī)技術(shù)專家王選六位現(xiàn)代科學(xué)家。

郵票設(shè)計(jì)是畢建勛簡(jiǎn)介

畢建勛,又名畢揚(yáng)普,齋號(hào)宸華齋。男,滿族,1962年生于遼寧。1978年考入魯迅美術(shù)學(xué)院附中,1981年考入魯迅美術(shù)學(xué)院中國(guó)畫系,獲學(xué)士學(xué)位。1989年考入中央美術(shù)學(xué)院中國(guó)畫系,獲碩士學(xué)位。2007年中央美院油畫專業(yè)博士。畢建勛現(xiàn)為中央美術(shù)學(xué)院中國(guó)畫系副教授,創(chuàng)作研究部主任,中國(guó)美術(shù)家協(xié)會(huì)會(huì)員,兼任中國(guó)美協(xié)中國(guó)畫藝術(shù)委員會(huì)副秘書長(zhǎng)、中國(guó)畫重點(diǎn)學(xué)術(shù)期刊《國(guó)畫家》主編、北京美協(xié)理事、北京市青聯(lián)榮譽(yù)委員、翰高畫院院長(zhǎng),曾榮獲’97中國(guó)畫壇百杰、北京市首屆“德藝雙馨”文藝家等稱號(hào)。

近年來創(chuàng)作的《以身許國(guó)圖》、《以身許國(guó)全圖》、《中國(guó),一路平安!》、《魂兮歸來》、《生命的能量》、《面對(duì)面》、《改革之年》等作品,獲得好評(píng)并產(chǎn)生廣泛影響。近期完成國(guó)家重大歷史題材美術(shù)創(chuàng)作工程《東方紅》的創(chuàng)作。

《中國(guó)現(xiàn)代科學(xué)家(六)》紀(jì)念郵票人物簡(jiǎn)介及原地郵局

1、王淦(gàn)昌,1907年5月28日出生,江蘇常熟人,兩彈一星元?jiǎng)祝袊?guó)實(shí)驗(yàn)原子核物理、宇宙射線及基本粒子物理研究的主要奠基人和開拓者,在國(guó)際上享有很高的聲譽(yù),被譽(yù)為“中國(guó)核武器之父”、“中國(guó)原子彈之父”。1929年畢業(yè)于清華大學(xué)物理系,1933年于德國(guó)柏林大學(xué)獲博士學(xué)位。1936年~1952年,王淦昌在浙江大學(xué)任教,先后任物理系教授、系主任,在浙大度過了他一生中最美好的16年,并培養(yǎng)了李政道、葉篤正、程開甲等一大批優(yōu)秀的科學(xué)家。在70年科研生涯中,他奮力攀登,取得了多項(xiàng)令世界矚目的科學(xué)成就。1998年12月10日21時(shí)48分,王淦昌因病在北京逝世,享年91歲。

王淦昌(1907年—1998年)著名核物理學(xué)家、中國(guó)核科學(xué)的奠基人和開拓者之一、中國(guó)科學(xué)院資深院士、九三學(xué)社中央名譽(yù)主席、中國(guó)共產(chǎn)黨優(yōu)秀黨員、原第二機(jī)械工業(yè)部副部長(zhǎng)。江蘇常熟支塘鎮(zhèn)人。1929年畢業(yè)于清華大學(xué)物理系。

1930年入德國(guó)柏林大學(xué),1933年獲博士學(xué)位。1934年4月回國(guó),先后在山東大學(xué)、浙江大學(xué)任教授。1949年5月參加革命工作,1979年加入中國(guó)共產(chǎn)黨,歷任第二機(jī)械工業(yè)部(現(xiàn)中國(guó)核工業(yè)總公司)九院副院長(zhǎng),二機(jī)部副部長(zhǎng)兼原子能研究所(現(xiàn)中國(guó)原子能科學(xué)研究院)所長(zhǎng),中國(guó)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)副主席,中國(guó)核學(xué)會(huì)理事長(zhǎng),九三學(xué)社中央?yún)⒆h委員會(huì)主任,第三屆、四屆、五屆、六屆全國(guó)人大常委會(huì)委員。

2、趙九章,浙江湖州市吳興人,畢業(yè)于河南留學(xué)歐美預(yù)備學(xué)校(今河南大學(xué))。 中科院院士,著名的科學(xué)家、氣象學(xué)家、地球物理學(xué)家和空間物理學(xué)家。為中國(guó)人造衛(wèi)星事業(yè)做出杰出的貢獻(xiàn)。

趙九章(1907年10月15日—1968年10月26日),浙江湖州市吳興區(qū)人。1955年被選聘為中國(guó)科學(xué)院學(xué)部委員(院士)。1951年加入九三學(xué)社。九三學(xué)社第三、四、五屆中央委員會(huì)委員。

趙九章出身中醫(yī)世家,幼年就讀于私塾,預(yù)備從事文學(xué)。在“五四”運(yùn)動(dòng)影響下,改學(xué)科學(xué),立志“科學(xué)救國(guó)”;并考入河南留學(xué)歐美預(yù)備學(xué)校(今河南大學(xué))。1933年清華大學(xué)物理系畢業(yè)后,趙九章通過庚款考試,于1935年赴柏林大學(xué)從師氣象學(xué)家H.von.菲克爾。

趙九章1938年獲德國(guó)柏林大學(xué)博士學(xué)位。回國(guó)后,在西南聯(lián)大任教,1944年經(jīng)竺可楨教授推薦,主持中央研究院氣象研究所工作,承擔(dān)起繼竺可楨之后中國(guó)現(xiàn)代氣象科學(xué)奠基的重任。1946年中央研究院氣象研究所遷往南京北極閣,成為中國(guó)現(xiàn)代氣象學(xué)研究的重要基地之一。1944年—1949年兼任中央大學(xué)(1949年更名南京大學(xué) )理學(xué)院氣象系教授,講授動(dòng)力氣象學(xué)。解放戰(zhàn)爭(zhēng)后期,氣象研究所奉命遷往臺(tái)灣,趙九章和所內(nèi)科學(xué)家們一起留下來迎接新中國(guó)的誕生,為祖國(guó)的氣象事業(yè)立下不可磨滅的功勛。

中華人民共和國(guó)成立后,趙九章促進(jìn)組建中國(guó)科學(xué)院地球物理研究所。在趙九章主持下,該所發(fā)展成一個(gè)人才科研機(jī)構(gòu)。中國(guó)科學(xué)院大氣物理研究所、蘭州高原大氣物理研究所等研究所中的科學(xué)家受過趙九章的指導(dǎo)。

3、郭永懷(1909年4月4日—1968年12月5日),男,山東榮成人,中共黨員。著名力學(xué)家、應(yīng)用數(shù)學(xué)家、空動(dòng)力學(xué)家,中國(guó)科學(xué)院學(xué)部委員,近代力學(xué)事業(yè)的奠基人之一。

郭永懷長(zhǎng)期從事航空工程研究,發(fā)現(xiàn)了上臨界馬赫數(shù),發(fā)展了奇異攝動(dòng)理論中的變形坐標(biāo)法,即國(guó)際上公認(rèn)的PLK方法,倡導(dǎo)了中國(guó)的高超聲速流、電磁流體力學(xué)、爆炸力學(xué)的研究,培養(yǎng)了優(yōu)秀力學(xué)人才。擔(dān)負(fù)了國(guó)防科學(xué)研究的業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)工作,為發(fā)展導(dǎo)彈、核彈與衛(wèi)星事業(yè)作出了重要貢獻(xiàn)。

郭永懷,1909年4月4日出生于山東省榮成市滕家鎮(zhèn)一個(gè)農(nóng)家,是郭文吉夫婦的第四個(gè)兒子。郭永懷自幼天資聰慧。10歲的時(shí)候,郭文吉將兒子送到了本家叔叔所辦的學(xué)堂里讀書習(xí)文。17歲那年,他以優(yōu)異成績(jī)考取了青島大學(xué)附中,成為四鄉(xiāng)八里第一個(gè)公費(fèi)中學(xué)生。20歲那年,郭永懷考取了南開大學(xué)預(yù)科理工班。1931年7月,郭永懷預(yù)科班畢業(yè)后直接轉(zhuǎn)入本科學(xué)習(xí)。郭永懷選擇了物理學(xué)專業(yè),得到了當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)知名教授顧靜薇的賞識(shí)。兩年后,顧靜薇推薦郭到北京大學(xué)光學(xué)專家饒毓泰教授門下繼續(xù)深造。在參加了北京大學(xué)的入學(xué)考試后,郭永懷如愿以償?shù)剡M(jìn)入北大物理系學(xué)習(xí)。在顧、饒二位導(dǎo)師的精心錘煉下,郭永懷打下了扎實(shí)的物理學(xué)專業(yè)基礎(chǔ)。

留學(xué)生涯

1938年夏,中英庚子賠款基金會(huì)留學(xué)委員會(huì)舉行了第七屆留學(xué)生招生考試,在3000多名參考者中,力學(xué)專業(yè)只招一名。考試結(jié)果,郭永懷與錢偉長(zhǎng)、林家翹一起以5門課超過350分的相同分?jǐn)?shù)同時(shí)被錄取。1940年8月,經(jīng)過一番周折,郭永懷一行來到加拿大的多倫多大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)系學(xué)習(xí)。1941年,郭永懷又赴當(dāng)時(shí)國(guó)際上著名的空氣動(dòng)力學(xué)研究中心――美國(guó)加利福尼亞州立理工學(xué)院研究可壓縮流體力學(xué),和錢學(xué)森一起成為世界氣體力學(xué)大師馮·卡門的弟子。1945年,他完成了有關(guān)“跨聲速流不連續(xù)解”的出色論文,獲得了博士學(xué)位。1946年秋,馮·卡門的大北子威廉·西爾斯教授在美國(guó)康奈爾大學(xué)航空科學(xué)部的基礎(chǔ)上創(chuàng)辦了航空工程研究生院,邀請(qǐng)郭永懷前去任教。

1953年8月,中美繼簽定朝鮮停戰(zhàn)協(xié)定后在日內(nèi)瓦舉行大使級(jí)會(huì)談。經(jīng)過中國(guó)政府的努力,美國(guó)政府不久被迫把禁止中國(guó)學(xué)者出境的禁令取消,但以“維護(hù)國(guó)家安全”為由設(shè)置種種障礙。

在面對(duì)優(yōu)越的科研和生活條件與祖國(guó)需要何去何從的時(shí)候,郭永懷毅然決然拒絕了美國(guó)同事請(qǐng)他參加的機(jī)密研究項(xiàng)目,放棄了美國(guó)康乃爾大學(xué)教授的優(yōu)厚待遇,攜妻挈女義無反顧路上歸途。

1963年,為了加快核武器的研制步伐,黨中央決定將集中在北京的專業(yè)科研隊(duì)伍,郭永懷遷往在青海新建的核武器研制基地。1964年10月16日下午3時(shí),中國(guó)的第一顆原子彈試驗(yàn)成功。

1965年9月,中國(guó)第一顆人造衛(wèi)星的研制工作再次啟動(dòng),郭永懷受命參與“東方紅”衛(wèi)星本體及返回衛(wèi)星回地研究的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。1970年4月24日,在郭永懷犧牲一年多后,中國(guó)第一顆人造衛(wèi)星發(fā)射成功。

在核彈武器化的后期研究中,郭永懷相繼提出了一些具有獨(dú)到見解的主張,后來的實(shí)踐一次又一次地證明了郭永懷這些主張的科學(xué)性和嚴(yán)密性。1966年10月27日,中國(guó)第一顆裝有核彈頭的地地導(dǎo)彈爆炸成功!

對(duì)氫彈,郭永懷也從結(jié)構(gòu)形式、彈體重量、減速裝置等方面提出了一些科學(xué)見解,從而保證了中國(guó)第一顆氫彈空投試驗(yàn)的圓滿成功。1967年6月17日,中國(guó)第一顆氫彈空爆試驗(yàn)成功。

以身殉國(guó)

1968年10月3日,郭永懷又一次來到試驗(yàn)基地,為中國(guó)第一顆導(dǎo)彈熱核武器的發(fā)射以及從事試驗(yàn)前的準(zhǔn)備工作。1968年12月4日,在青海基地整整呆了兩個(gè)多月的郭永懷,在試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)了一個(gè)重要線索。他要急著趕回北京,就爭(zhēng)分奪秒地要人抓緊聯(lián)系飛機(jī)。他匆匆地從青海基地趕到蘭州,在蘭州換乘飛機(jī)的間隙里,他還認(rèn)真地聽取了課題組人員的情況匯報(bào)。當(dāng)夜幕降臨的時(shí)候,郭永懷拖疲憊的身體登上了趕赴北京的飛機(jī)。5日凌晨,飛機(jī)在首都機(jī)場(chǎng)徐徐降落。在離地面400多米的時(shí)候,飛機(jī)突然失去了平衡,墜毀在1公里以外的玉米地里。

當(dāng)人們辯認(rèn)出郭永懷的遺體時(shí),他往常一直穿在身上的那件夾克服已燒焦了大半,和警衛(wèi)員牟方東緊緊地?fù)肀г谝黄稹.?dāng)人們費(fèi)力地將他倆分開時(shí),才發(fā)現(xiàn)郭永懷的那只裝有絕密資料的公文包安然無損地夾在他們胸前。

郭永懷犧牲的第22天――1968年12月25日,中央授予他烈士稱號(hào)。同日,中國(guó)第一顆熱核導(dǎo)彈試驗(yàn)獲得了成功。1999年被授予“兩彈一星榮譽(yù)勛章”,是該群體中唯一一位獲得“烈士”稱號(hào)的科學(xué)家。

4、鄧稼先(1924年6月25日—1986年7月29日),安徽懷寧人,中國(guó)著名核物理學(xué)家,中國(guó)科學(xué)院院士。1945年畢業(yè)于西南聯(lián)合大學(xué)物理系,后在北京大學(xué)任教。1948年10月縛美國(guó)普渡大學(xué)物理系留學(xué),1950年獲物理學(xué)博士學(xué)位,同年回國(guó)。歷任中國(guó)科學(xué)院近代物理研究所助研、副研究員,二機(jī)部第九研究所理論部主任、第九研究院副院長(zhǎng)、院長(zhǎng),國(guó)防科工委科技委副主任,核工業(yè)部科技委副主任,核工業(yè)部第九研究院院長(zhǎng),核工業(yè)部科技委員會(huì)副主任,國(guó)防科學(xué)工業(yè)委員會(huì)科技委員會(huì)副主任,中科院數(shù)學(xué)物理學(xué)部委員,中國(guó)核學(xué)會(huì)第一、二屆常務(wù)理事。曾參加組織和領(lǐng)導(dǎo)我國(guó)核武器的研究、設(shè)計(jì)工作,是我國(guó)核武器理論研究工作的奠基者之一,是中國(guó)核武器研制與發(fā)展的主要組織者、領(lǐng)導(dǎo)者,被稱為“兩彈一星元?jiǎng)住薄V泄驳?2屆中央委員。

在原子彈、氫彈研究中,領(lǐng)導(dǎo)開展了爆轟物理、流體力學(xué),狀態(tài)方程、中子輸運(yùn)等基礎(chǔ)理論研究,對(duì)原子彈的物理過程進(jìn)行了大量模擬計(jì)算和分析,邁出了中國(guó)獨(dú)立研究核武器的第一步。領(lǐng)導(dǎo)完成原子彈的理論方案,并參與指導(dǎo)核試驗(yàn)的爆轟模擬試驗(yàn)。原子彈試驗(yàn)成功后,立即組織力量,探索氫彈設(shè)計(jì)原理,選定技術(shù)途徑。1982年獲國(guó)家自然科學(xué)獎(jiǎng)一等獎(jiǎng),1985年獲兩項(xiàng)國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng)特等獎(jiǎng),1986年獲全國(guó)勞動(dòng)模范稱號(hào),1987年和1989年各獲一項(xiàng)國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng)特等獎(jiǎng)。

鄧稼先1935年考入志成中學(xué),在讀書求學(xué)期間,深受愛國(guó)救亡運(yùn)動(dòng)的影響。1937年北平淪陷后,他曾秘密參加抗日聚會(huì)。1948年至1950年,他在美國(guó)普渡大學(xué)留學(xué),獲得物理學(xué)博士學(xué)位。畢業(yè)當(dāng)年,他毅然回國(guó)。

鄧稼先是中國(guó)核武器研制與發(fā)展的主要組織者、領(lǐng)導(dǎo)者,鄧稼先始終在中國(guó)武器制造的第一線,領(lǐng)導(dǎo)了許多學(xué)者和技術(shù)人員,成功地設(shè)計(jì)了中國(guó)原子彈和氫彈,把中國(guó)國(guó)防自衛(wèi)武器引領(lǐng)到了世界先進(jìn)水平。

1982年獲國(guó)家自然科學(xué)獎(jiǎng)一等獎(jiǎng),1985年獲兩項(xiàng)國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng)特等獎(jiǎng),1986年獲全國(guó)勞動(dòng)模范稱號(hào),1987年和1989年各獲一項(xiàng)國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng)特等獎(jiǎng)。

鄧稼先在一次實(shí)驗(yàn)中,受到核輻射,身患直腸癌,于1986年7月29日因手術(shù)時(shí)大出血在北京不幸逝世,終年62歲。被楊振寧稱為“永恒的驕傲”。

5、朱光亞,男,1924年12月25日生,漢族,湖北武漢人。美國(guó)密執(zhí)安大學(xué)研究生院物理系原子核物理專業(yè)研究生畢業(yè),我國(guó)核科學(xué)事業(yè)的主要開拓者之一,中國(guó)科學(xué)院、中國(guó)工程院資深院士,中國(guó)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)名譽(yù)主席、原主席,中國(guó)工程院原院長(zhǎng)、黨組書記,中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議第八屆、九屆全國(guó)委員會(huì)副主席。2011年,榮膺感動(dòng)中國(guó)人物。1997年后擔(dān)任南京大學(xué)校友總會(huì)名譽(yù)董事長(zhǎng)。吉林大學(xué)物理學(xué)的奠基人之一。2002年5月,獲南京大學(xué)“世紀(jì)校友學(xué)術(shù)成就金質(zhì)獎(jiǎng)?wù)隆薄?/p>

1964年5月和1965年1月,毛澤東兩次談到核武器,指示“原子彈要有,氫彈也要快!”導(dǎo)彈核武器發(fā)射成功后,周恩來總理傳達(dá)毛主席指示:“要連續(xù)作戰(zhàn),再接再厲,一鼓作氣,拿下氫彈。”1963年9月完成首顆原子彈理論設(shè)計(jì)后,鄧稼先、周光召等領(lǐng)導(dǎo)的理論部就在朱光亞、彭桓武安排下開始組織力量進(jìn)行氫彈理論的探索。第一顆原子彈爆炸成功后,核武器研究院再次調(diào)整機(jī)構(gòu)和人員,全面展開氫彈理論研究。由于劉杰、錢三強(qiáng)早在1960年就已安排原子能所組織力量對(duì)氫彈有關(guān)問題進(jìn)行預(yù)先研究,1965年元月,二機(jī)部決定將黃祖洽、于敏帶領(lǐng)的這部分力量從原子能所調(diào)到核武器研究院。2月,二機(jī)部上報(bào)由朱光亞起草的《關(guān)于加快核武器發(fā)展問題的報(bào)告》。在朱光亞和彭桓武的指導(dǎo)下,組織制定了加速突破氫彈技術(shù)的科研工作大綱,并把目標(biāo)設(shè)定為先進(jìn)的能配導(dǎo)彈的熱核彈頭。朱光亞鼓勵(lì)科研人員破除論資排輩思想,發(fā)揚(yáng)學(xué)術(shù)民主,大膽設(shè)想,提出各種新的概念和設(shè)計(jì)思想。經(jīng)過充分討論、研究、補(bǔ)充完善,最后綜合歸納出兩種攻關(guān)途徑。又經(jīng)過幾個(gè)月夜以繼日的忘我工作,基本明確了攻關(guān)的技術(shù)路線。在此基礎(chǔ)上,1965年8月,朱光亞組織起草了《關(guān)于突破氫彈技術(shù)關(guān)鍵問題上的工作安排》,對(duì)必須重點(diǎn)解決的理論方案和熱核材料制備兩個(gè)關(guān)鍵問題,尤其是氫彈原理的突破,作了統(tǒng)籌安排部署。在他的支持下,彭桓武、鄧稼先領(lǐng)導(dǎo)理論部組織力量對(duì)氫彈原理進(jìn)行“多路探索”。1965年底,于敏帶領(lǐng)的部分科技人員探索到一種新的制造氫彈的理論方案,朱光亞多次與彭桓武、鄧稼先等組織專家反復(fù)論證,逐步完善了這個(gè)方案。同年12月,他參與組織了核武器研究院兩年科研與生產(chǎn)規(guī)劃會(huì)議,提出突破氫彈原理按兩手準(zhǔn)備,以新理論方案為主,組織全院理論、實(shí)驗(yàn)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)等各方面力量集中攻關(guān)。在此基礎(chǔ)上,他代二機(jī)部起草了上報(bào)中央專委的《關(guān)于核武器科研生產(chǎn)兩年規(guī)劃的請(qǐng)示》,并列席由周總理主持的中央專委會(huì)議,匯報(bào)有關(guān)技術(shù)關(guān)鍵問題。在抓理論設(shè)計(jì)的同時(shí),他還親自部署并指導(dǎo)了熱核材料的研制工作。經(jīng)過各部門的大力協(xié)同和艱苦努力,1966年12月28日,氫彈原理試驗(yàn)成功,這是中國(guó)掌握氫彈技術(shù)的重要標(biāo)志。新原理簡(jiǎn)便、先進(jìn)、可行。朱光亞馬上組織有關(guān)人員分析這次試驗(yàn)的數(shù)據(jù),全面展開第一顆全當(dāng)量氫彈試驗(yàn)的準(zhǔn)備工作。

1967年初,氫彈正式試驗(yàn)的理論方案完成后,氫彈裝置結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、制造等工作緊鑼密鼓地開展起來。這時(shí)正是“文化大革命”混亂時(shí)期,許多科學(xué)家、技術(shù)人員靠邊站,這令朱光亞既困惑又有苦難言,科研管理如履薄冰。經(jīng)過夜以繼日的苦斗,1967年6月5日,氫彈裝置終于加工完畢,8日運(yùn)抵試驗(yàn)基地,17日,我國(guó)第一顆氫彈空投爆炸成功。從第一顆原子彈爆炸成功到第一顆氫彈爆炸成功,中國(guó)只用了2年零8個(gè)月,先于法國(guó)1年時(shí)間成為世界上第四個(gè)擁有氫彈的國(guó)家,發(fā)展速度是核大國(guó)中最快的。

1970年2月、7月、11 月,周恩來總理先后3次提出要搞核電建設(shè),并提出二機(jī)部不是“爆炸部”,除了爆炸原子彈、氫彈外,還要為國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。1971年,剛剛擔(dān)任國(guó)防科委副主任的朱光亞受命參與組織領(lǐng)導(dǎo)我國(guó)第一座核電站的籌建工作。他與二機(jī)部領(lǐng)導(dǎo)同志一起提名推薦專家參加核電站的研究、設(shè)計(jì),在“文化大革命”艱難歲月里迅速組建起一支具有較高水平和較強(qiáng)科研能力的技術(shù)專家隊(duì)伍,著手核電站的探索研究和調(diào)查論證。選擇堆型是建設(shè)核電站需要慎重決策的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。當(dāng)初,對(duì)我國(guó)第一座核電站選擇哪種堆型,各方面意見分歧很大。在朱光亞的支持下,項(xiàng)目組經(jīng)過與許多專家共同商討、論證,逐漸達(dá)成了共識(shí),提出了放棄熔鹽堆改用壓水堆的意見,并很快完成了30萬千瓦壓水堆核電站設(shè)計(jì)方案。1974年3月,周恩來總理抱病主持召開中央專委會(huì)議,聽取核電站設(shè)計(jì)方案匯報(bào)。會(huì)上,朱光亞有力地說明了這個(gè)方案的可行性,對(duì)其給予了明確的支持。會(huì)議批準(zhǔn)了這個(gè)方案,并決定列入國(guó)家專項(xiàng)工程,定名為“七二八”工程。后來的實(shí)踐證明,壓水堆的選擇是完全正確的,符合我國(guó)實(shí)際和世界核電站發(fā)展的主流。朱光亞指導(dǎo)了核電站研究、設(shè)計(jì)任務(wù)的分解,以及研究試驗(yàn)和技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目的開展,特別是對(duì)核燃料組件的設(shè)計(jì)、試驗(yàn)、研制等給予了極大的關(guān)心和指導(dǎo),使核燃料組件得以完全立足于國(guó)內(nèi)研制成功。

盡管科研工作取得了許多進(jìn)展,但由于受“文化大革命”的影響,在周恩來總理病重和逝世后的幾年里,核電站建設(shè)遲遲不能進(jìn)入工程實(shí)施階段。直到鄧小平同志再次復(fù)出后,核電站建設(shè)才重新提上重要日程。朱光亞親自參與領(lǐng)導(dǎo)了核電站的踏勘選址,親赴浙江、江蘇、上海多個(gè)選點(diǎn)考察,最終于1982年選定了浙江省海鹽縣的秦山廠址。1984年2月,朱光亞代表國(guó)家計(jì)委、國(guó)家經(jīng)委和國(guó)防科工委主持了秦山核電站擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)的審批會(huì)議,審查批準(zhǔn)了擴(kuò)大初步設(shè)計(jì),并對(duì)即將開展的工程建設(shè)中將要面臨的重大關(guān)鍵問題和工程進(jìn)度等作出了決策。1985年3月,秦山核電站正式開工,設(shè)備研制同步進(jìn)行。1991年12月15 日核電站首次并網(wǎng)發(fā)電成功,實(shí)現(xiàn)了我國(guó)核電技術(shù)的重大突破。這些成就的取得,無不凝聚著朱光亞的心血和智慧。

朱光亞同志,因病于2011年2月26日10時(shí)30分在北京逝世,享年87歲。

6、王選(1937年2月5日-2006年2月13日)生于上海,江蘇無錫人,中國(guó)科學(xué)院院士,中國(guó)工程院院士,第三世界科學(xué)院院士,北京大學(xué)教授。他是漢字激光照排系統(tǒng)的創(chuàng)始人和技術(shù)負(fù)責(zé)人。他所領(lǐng)導(dǎo)的科研集體研制出的漢字激光照排系統(tǒng)為新聞、出版全過程的計(jì)算機(jī)化奠定了基礎(chǔ),被譽(yù)為“漢字印刷術(shù)的第二次發(fā)明”。

王選是當(dāng)代中國(guó)著名的科學(xué)家,是舉世公認(rèn)的計(jì)算機(jī)漢字激光照排技術(shù)創(chuàng)始人。大學(xué)選擇專業(yè)時(shí),他看到國(guó)家“十二年科學(xué)發(fā)展遠(yuǎn)景規(guī)劃”中把計(jì)算技術(shù)列為重點(diǎn)發(fā)展學(xué)科,又了解到未來計(jì)算機(jī)技術(shù)的應(yīng)用將對(duì)國(guó)防和航空工業(yè)產(chǎn)生巨大影響,便毅然決定攻讀當(dāng)時(shí)冷門的計(jì)算數(shù)學(xué)專業(yè)。大學(xué)畢業(yè)后,他以巨大的熱情投入計(jì)算機(jī)應(yīng)用研究工作。他敏銳地意識(shí)到國(guó)家漢字信息處理系統(tǒng)工程中“漢字精密照排系統(tǒng)”的研究成功將引起中國(guó)報(bào)業(yè)和出版印刷業(yè)的深刻革命,項(xiàng)目的巨大價(jià)值和技術(shù)難度激起了他攀登科技高峰的豪情,他毅然決定用數(shù)字存儲(chǔ)方式,跳過當(dāng)時(shí)日本流行的第二代機(jī)械式照排機(jī)和歐美流行的第三代陰極射線管照排機(jī),直接研制國(guó)外尚無商品的第四代激光照排系統(tǒng),發(fā)明了高分辨率字形的信息壓縮、高速還原和輸出方法等世界領(lǐng)先技術(shù),成為漢字激光照排系統(tǒng)的技術(shù)核心。1979年,他主持研制成功漢字激光照排系統(tǒng)的主體工程,從激光照排機(jī)上輸出了一張八開報(bào)紙底片。1981年后,他主持研制成功的漢字激光照排系統(tǒng)、方正彩色出版系統(tǒng)相繼推出并得到大規(guī)模應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)了中國(guó)出版印刷行業(yè)“告別鉛與火、迎來光與電”的技術(shù)革命,成為中國(guó)自主創(chuàng)新和用高新技術(shù)改造傳統(tǒng)行業(yè)的杰出典范。

1958年9月參加工作,北京大學(xué)數(shù)學(xué)力學(xué)系計(jì)算數(shù)學(xué)專業(yè)畢業(yè),大學(xué)學(xué)歷,北京大學(xué)計(jì)算機(jī)研究所所長(zhǎng),教授,中國(guó)科學(xué)院院士中國(guó)工程院院士。第三世界科學(xué)院院士。全國(guó)政協(xié)副主席。

2006年2月13日11時(shí)許在北京病逝,享年70歲。

中國(guó)現(xiàn)代科學(xué)家(六)》紀(jì)念郵票原地郵票

王淦昌郵票主圖原地郵局:青海海北州郵政局(810299),綿陽(yáng)市科學(xué)城839郵政支局(621999)。

趙九章郵票主圖原地郵局:北京中關(guān)村郵政局(100080)。

郭永懷郵票 主圖原地郵局:青海海北州郵政局(810299),北京中關(guān)村郵政局(100080)。

鄧稼先郵票主圖原地郵局:北京中關(guān)村郵政局(100080)。

朱光亞郵票主圖原地郵局:北京中關(guān)村郵政局(100080),或武漢市漢南區(qū)紗帽郵政支局(430092)。

王選郵票主圖原地郵局:北京中關(guān)村郵政局(100080)。

查看更多2014年郵票目錄

粵公網(wǎng)安備 44030602002232號(hào) |

粵公網(wǎng)安備 44030602002232號(hào) |