集郵因郵票而產生,郵票因寄信而產生,集郵與書信有千絲萬縷的聯系。反映了書信文化的郵票將書信與集郵連接了起來。中華書信文化源遠流長、博大精深、與大中小學生的文化知識學習息息相關。江蘇省南通市東方中學“拜師學郵”模式將書信與集郵有機地結合,實現文化的無縫對接,產生了意想不到的神奇效果。

古詩文名句描敘寫信、寄信、等信、收信、讀信、回信的全過程,或以書信抒情述志。這些名句經千百年磨礪,流傳至今,其文化底蘊的厚實綿長正好佐證了書信文化歷久彌新的生命力。下面試以古詩文名句來略說“書信文化與集郵文化無縫對接”的必要性和可行性。

一、云中誰寄錦書來——書信的別稱

2012年8月31日發行的《宋詞》特種郵票(6-4)選了李清照的《一剪梅》中有“云中誰寄錦書來,雁字回時,月滿西樓”的名句。同套郵票(6-6)辛棄疾的《破陣子·為陳同甫賦之以寄》詞就是一封書信。“雁字回時”中的一個“雁”字,容易讓人想起鴻雁傳書郵票和蘇武牧羊的故事,2014年5月10日中國郵政發行了《鴻雁傳書》郵票,中國臺灣地區發行的《鴻雁傳書》郵票。這是臺灣海峽兩岸首次同時發行同題材郵票。鴻雁來去是有“信”的,因此“雁”代表“信”便順理成章了。

《詞源》這樣釋“信”:“與訊通。古人謂使者曰信。今書信信札之義本此。” 唐代李益的樂府詩《江南曲》:“嫁得瞿塘賈,朝朝誤妾期。早知潮有信,嫁與弄潮兒。”因為“潮”有“信”,所以寧愿不嫁富有的瞿塘賈,也要嫁給貧窮的弄潮兒。這是情詩,由此想到,古人將“書信”叫信,是多么的高明。

書是信的總稱。信還有很多別稱,如簡、札、啟、箋、帖、表、疏、狀、教、移、牒、書簡、書牘、尺紙、書札、簡帖、上書等。

漢樂府《飲馬長城窟行》說:“君從遠方來,遺我雙鯉魚,呼兒烹鯉魚,中有尺素書”。這里,魚并非送信的人,而是指魚書。書信被捆扎在刻成魚形的兩片木板中封好。“烹鯉魚”是比喻修辭,即解繩開封。于是,信又稱“魚書”或“魚”。明代李開先《寶劍記》第37出《林沖夜奔》中有“魚書不至雁無憑,幾番欲作悲秋賦”,魚、雁都成為了書信的別稱。

更多的時候,信還被稱為尺牘、尺書、尺素、信函。尺是指長度。牘是薄木板,比竹簡寬,容量大而更好寫信。素是指紡織物,如絹帛絲綢錦緞,自然比簡牘貴。函是封信的,“信函”與“魚書”一樣,是封好了的信。1998年5月15日發行的《第22屆萬國郵政聯盟大會會徽》郵票,以信封為設計元素。

德國《什么是什么》叢書之《郵票的故事》一書,說世界第一封書信是5000年前古埃及國王寫的,這是一種傳說或猜測。但是,中國書信史有2000多年,是有據可查的。清代姚鼐在《古文辭類纂》中說:“書之為體,始于周公之告君奭”。《左傳》中也記有《子產遺范宣子書》、《呂相絕秦書》。書信的實物也有出土的戰國晚期兩封,都是用毛筆寫在薄薄的木條上的。寫信人分別叫“驚”和“黑夫”,是兩兄弟。寄信地在今河南淮陽,收信人是兩兄弟的母親,時在其家鄉今湖北安陸。信的內容是要母親給他們寄錢寄布。寫信的時間是秦始皇二十四年,即公元前223年。信上連寫了三個“急”字。可見當時不僅可以寄信,而且可以寄物,還有加急、快遞類的寄遞服務。

二、無人知是荔枝來——快遞實物

2015年11月12日發行的《詩詞歌賦》郵票第3枚《居易醉歌》表現了唐代白居易作的《長恨歌》,容易使人聯想到唐代杜牧所作《過華清宮》絕句(三首之一):“長安回望繡成堆,山頂千門次第開。一騎紅塵妃子笑,無人知是荔枝來。”唐玄宗為給貴妃楊玉環送荔枝,專門修鑿棧道,令驛站以“八百里”加急從巴蜀涪州向京城長安給楊貴妃送荔枝。

民間也可以寄實物。唐代女子陳玉蘭作有《寄夫》詩:“夫戍邊關妾在吳,西風吹妾妾憂夫。一行書信千行淚,寒到君邊衣到無?”當然這是情詩,但是從詩意可知,寄衣是既成事實,只是擔心沒有收到。可見秦始皇時期的郵遞多么快捷和方便。

三、青鳥殷勤為探看——動物信差

我們的祖先不僅發明了烽火傳警,而且創造了動物信差。2009年9月13日發行的《唐詩三百首》郵票(6-4)再現了李商隱的《無題》詩,詩中有句“蓬山此去無多路,青鳥殷勤為探看。”

隋代薛道衡的《豫章行》詩中也有:“愿作王母三青鳥,飛來飛去傳消息。”李、薛二詩提到的青鳥,是古人差使的動物信差。除了青鳥,動物信差還有鴻雁、狗、信鴿等。

《晉書》記載,陸機養一犬,名黃耳,常為陸機送信。于是,便有了黃犬傳書的名句。如宋代蘇軾《過新息留示鄉人任師中》詩句“寄食方將依白足,附書未免煩黃耳”。又如,王實甫《西廂記》名句:“不聞黃犬音,難得紅葉詩”。

唐代詩人張九齡則養信鴿傳書,并給信鴿起名“飛奴”。信鴿傳書一直保持至清代。

四、一聲何處送魚雁——書信品種繁多

杜甫《十二月十一日》詩有句:“一聲何處送魚雁,百丈誰家上瀨船”。自古以來,我國還誕生了國書、家書、情書、絕交書、求職書、公開信等眾多的書信品種。

1、國書。《漢書》記載廣武君李左車謂韓信曰:“奉咫尺之書,以使燕。”此處的“咫尺之書”應是國書,就是沿用至今的大使介紹信。

《警世通言》有《李太白醉草嚇蠻書》的故事。唐開元中,勃海國送來國書(蠻書)一封,番使(勃海國使者)揚言:唐室如果有人識得勃海文國書并寫得回信,勃海國將甘心臣服并年年朝貢。否則便將唐室疆土劃入勃海國版圖。唐玄宗對此一籌莫展,國舅楊國忠、太監高力士面面相覷,楊貴妃只得奏請讓大學士李白試試。李白帶醉上殿,叫楊、高二人為自己磨墨脫靴,借以羞辱無用權臣,然后奉旨誦讀蠻書并用番語寫下回信。番使大驚,叩頭謝罪而去。

2、家書。這是書信中最多的。唐代杜甫《春望》詩中有名句:“烽火連三月,家書抵萬金。”而在《登岳陽樓》詩中,又有“親朋無一字,老病有孤舟”的句子,反映了收到家書的喜悅和收不到家書的痛苦。

2004年7月17日發行的《民間傳說——柳毅傳書》郵票一套四枚,第一枚《龍女托書》、第二枚《傳書洞庭》,這一寄一收的是一封改變命運的告急家書友人之間的通信是可與家書等同視之的。宋代陸游有《暮春有懷王四季夷》詩,王四早已被歷史湮滅,而詩中名句“天闊素書無雁寄,夜闌清夢有燈知”卻流傳至今。陸游還有“每思舊友取書看”(《春日園中作》)的習慣,可見,收藏書信古已有之。

寫家書的名句多,唐代張籍的《秋思》:“洛陽城里見秋風,欲作家書意萬重。復恐匆匆說不盡,行人臨發又開封。”這種封好了又拆、補寫甚至重寫的經歷,許多現代人也經歷過。唐代宋之問的《渡漢江》詩寫盡了因書信中斷,不知家里情形的心情:“嶺外音書斷,經冬復歷春。近鄉情更怯,不敢問來人。”

明代袁凱的《京師得家書》只有20字:“江水三千里,家書十五行。行行無別語,只道早還鄉。”家書是親人之間感情最真實的流露,這些名句也就更易引起讀者的聯想和共鳴。

3、情書。《詩詞歌賦》郵票選了“東坡填詞”。《水調歌頭》是詠月的,蘇軾同時又是情詩里手。他的《絕句》三首都是回文詩(倒著讀成為另一首詩)。其一寫收到情書:“春機滿織回文錦,粉淚揮殘露井桐。人遠寄情書字小,柳絲低日晚庭空。”其二寫回書:“紅箋短寫空深恨,錦句新翻欲斷腸。風葉落殘驚夢蝶,戍邊回雁寄情郎。”

唐代詩人元稹貧寒時娶了宰相韋夏卿之女韋叢,元稹有詩寫道:“檢得舊書三四紙,高低闊狹粗成行。自言并食尋常事,唯念山深驛路長”(《六年春遣懷》八首其二)。頭兩句寫詩人仕宦閑暇時閱讀妻子生前寄給自己的信。后兩句敘說“舊書”的內容:由于生活困難,常常不免要過“并食”而炊的日子(兩天只吃一天的糧食)。這種清苦的生活早已過慣,但最讓自己深深系念的倒是你這個在深山驛路上奔波的人。發妻樸質的信,讓因得罪宦官被貶為江陵士曹參軍的詩人,百感交集,黯然神傷。

這又是收藏書信的實例。收藏的目的是反復閱讀。可以收藏、可以反復閱讀的書信,上短信、微信無法企及的長處。

4、絕交信。如果東漢朱穆的《與劉宗伯絕交書》是中國最早的絕交信,那么魏晉之際嵇康的《與山巨源絕交書》就是影響最深遠的絕交信。

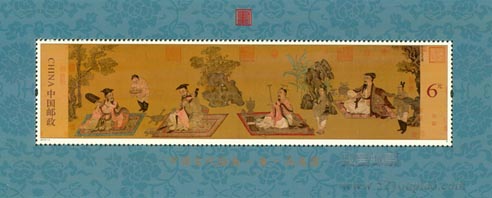

2016年發行的《高逸圖》郵票表現的就是竹林七賢。魏晉之際,司馬氏與曹魏爭奪政權,士大夫為避禍紛紛隱居。山濤(字巨源)背叛了隱居的初衷,投靠司馬氏為官,于是嵇康寫了《與山巨源絕交書》。此信招致殺身之禍。嵇康臨刑彈奏《廣陵散》,時年僅39歲。

5、求職信。絕交信不一定人人必須學會寫,但求職信卻是當代人必作的功課。古代,求職信叫干謁書。李白寫過《上安州裴長史書》,裴長史其人名不見經傳,而李太白的這篇求職信,讓裴長史史上留名。

6、公開信。著名的公開信莫過于唐代駱賓王的《討武瞾檄》(原名為《為徐敬業討武瞾檄》)、漢代陳琳的《討曹操檄》和郭沫若1927年寫的討蔣檄文——《請看今日之蔣介石》。公開信需要廣而告之,不像家書、情書,必須秘而不宣。

古代的題壁詩,有點類似于公開信。僅舉一例:因母親的干涉,唐代大詩人陸游與妻子唐婉被迫離異。一次,昔日的恩愛夫妻在沈園不期而遇。于是有了陸游題壁于沈園的《釵頭鳳》詞,其中的“山盟雖在,錦書難托”成為了膾炙人口的名句。詩人的錦書寫了沒有呢?錦書為什么難托呢?個中滋味,都得細細品味。像此類的題壁詩,特別是題在驛館墻壁上的詩,流傳千古,不在少數。

與寫求職信差不多,寫公開信也是當下的職業青年必須掌握的一種看家本領。

7、情報信。《木蘭詩》中有“軍書十二卷,卷卷有爺名”的名句。 1991年11月19日發行的T167《水滸(三)》(4-1)“梁山泊戴宗傳假信”郵票,1992年發行的《三國演義》(三)(4-3)“蔣干盜書”郵票。票圖中的書信,無疑都是軍情信,而且是假信。

五、獨下千行淚,開君萬里書——書信佳作

“玉關道路遠,金陵信使疏。獨下千行淚,開君萬里書”(北朝周庾信《寄王琳》),此詩寫盡了收到信的激動。古往今來,留下了無數書信詩,但書信佳作卻很難覓蹤跡,人們在各種文集和語文教科書中可以讀到其中的一點點,如漢代司馬遷的《報任安書》、李陵《答蘇武書》、卓文君《與(司馬)相如書》、徐淑《又報秦嘉書》、馬援《誡兄子嚴、敦書》、三國諸葛亮的前后《出師表》、魏晉時期嵇康給10歲兒子稽紹的《家戒》、晉代李密《陳情表》、唐代李白《與韓荊州書》、白居易的《與元九書》、宋代蘇軾的《答謝思民書》、朱熹的《與陳同甫書》、明代顧炎武的《與友人論學書》、柳兒《遺文郎書》、夏完淳的《獄中上母書》和《遺夫人書》、馬守貞《致王百谷書》、李香君《在南都后宮私寄侯公子書》、明末清初史可法《與夫人絕筆家書》、近代林覺民《與妻書》等,實在難能可貴。

宋代范仲淹《岳陽樓記》是初中語文課文,這篇千古名篇是滕子京寫了《與范經略求記書》求來的。摘錄信中兩段,與《岳陽樓記》對照來讀,效果一定是錦上添花。

“巴陵西,跨城闉,揭飛觀,署之曰岳陽樓,不知俶落于何代何人。自有唐以來,文士編集中無不載其聲詩賦詠,與洞庭、君山率相表里。宗諒初誦其言而疑且未信,謂作者夸說過矣。去秋,以罪得茲郡;入境而疑與信俱釋,及登樓而恨向之作者所得僅毫末爾。唯有呂衡州詩云:‘襟帶三千里,盡在岳陽樓。’此粗標其大致。自是日思以宏大隆顯之,亦欲久而不可廢,則莫如文字。乃分命僚屬于韓、柳、劉、白、二張、二杜逮諸大人集中,摘出登臨寄詠,或古或律,歌詠并賦七十八首,暨本朝大筆,如太師呂公、侍郎丁公、尚書夏公之眾作,榜于梁棟之間。又明年春,鳩材僝工,稍增其舊制。古今諸公于篇詠外,率無文字稱記。所謂岳陽樓者,徒見夫屹屹然而踞,呀然而負,軒然而竦,傴然而顧,曾不異人具肢體而精神未見也,寧堪乎久焉?”

“恭惟執事文章器業凜凜然為天下之特望,又雅意在山水之好,每觀送行懷遠之什,未嘗不神游物外而心與景按。矧茲君山、洞庭杰杰然為天下之最勝,切度風旨,豈不欲攄遐想于素尚,寄大名于清賞者哉?伏冀戎務鮮退,經略暇日,少吐金石之論,發揮此景之美,庶漱芳間于異時。知我朝高位輔臣,有能淡味而遠托思于湖山數千里外,不其勝歟?謹以《洞庭晚秋圖》一本隨書贄獻,涉毫之際,或有所助。干冒清嚴,伏惟惶灼。”

讀了滕子京的求記書后,就不難理解——《岳陽樓記》是范仲淹給滕子京的回信,字里行間的懇切規勸和殷殷期盼,真是別有一番情意。這就是書信與一般抒情散文的區別。同時又可以體會,范仲淹的回信采取了公開信的形式。

六、書信奇葩——山水尺牘。

“暮春三月,江南草長,雜花生樹,群鶯亂飛。見故國之旗鼓,感平生于疇日,撫弦登陴,豈不愴悢!”南北朝丘遲《與陳伯之書》中的這一段被初中語文教材選了。陳伯之是叛梁投魏的將軍,當時正率兵與梁對陣。丘遲的這封信竟令陳伯之率八千魏軍降梁。書信能化干戈為玉帛,其魅力令人神往。而選編者的匠心獨運,令人叫絕。

像這一類的山水尺牘還有南朝鮑照的《登大雷岸與妹書》、陶景弘的《答謝中書書》、吳均的《與朱元思書》和沈炯的《答張種書》等。

七、“一書值千金”—— 書信文化與集郵文化無縫對接

李白《寄遠十二首》其十有句:“相思千萬里,一書值千金”。我國幾千年的書信佳作,滋潤了一代又一代的莘莘學子,真是“一書值千金”。如何推廣東方中學拜師學郵模式,弘揚中華書信文化,實現書信文化與集郵文化無縫對接,應該是本次書信集郵研討會的主旨課題。本人試提出如下3點建議,一作“拜師學郵”的延伸,二供大會以及會后集郵界、教育界討論。

1、國際少年書信寫作比賽每年一度,由國家郵政局和《中國少年報》舉辦。我本人已連續三年在“岳陽新聞網·岳陽樓社區·一頁郵集”論壇作網上輔導。建議神州教師集郵聯誼會舉辦一年一度的學生書信寫作比賽(由輔導老師推薦,以集郵為內容),使之成為會員“書信文化與集郵文化無縫對接”的抓手。

2、由各級各類學校舉辦學生明信片互寄活動。可以是學生寄學生,也可以是學生寄老師。“岳陽新聞網·岳陽樓社區·一頁郵集”論壇對國際明信片互寄活動有介紹,集郵者可以引導青少年參與。

3、在紀念抗戰勝利70周年的時候,一部《抗戰家書》教育了國人,震憾了世界。是否可以組織力量編輯諸如《古代書信佳作選》、《山水尺牘選》以及弘揚書信文化和集郵文化無縫對接的一類書籍,正式出版發行。

粵公網安備 44030602002232號 |

粵公網安備 44030602002232號 |