2017年郵市的“歇夏”似乎來得太早了一點,“小暑”還一眼望不到邊際的時候,郵市就已經“歇菜”了。

當前的打折票品,無論從時間和力度上,波及范圍上,都已經遠超1992年的郵市“熊市”。不僅僅是編年票一家獨打,JT票、老紀特、編號票、郵資封片、短腿郵品等,紛紛以爭先恐后的形式加入到了下跌的行列,玄奘四連體小型張直接跌破發行價。

郵市同當前紀念幣市場可謂是一對“難兄難弟”,所不同的是,紀念幣市場是央媽廢寢忘食的連續兩三年內用一億枚百元航天鈔、三億枚十元航天幣、五億枚十元生肖猴、五億枚一元抗戰勝利、五億枚五元孫中山、五億枚十元生肖雞高密度高頻詞硬生生的“砸”下去的,才保持了面值運行的欣喜局面。好在紀念幣是國家法定貨幣,面值就是底線,如果換了郵票,早就跌趴下了。

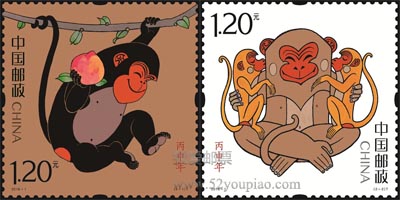

雖說這幾年郵票發行量、郵資封片發行量也是一路水漲船高,相對于央媽五億枚,連零頭都不夠。全民追捧的第四輪生肖猴,黃永玉老先生“封筆之作”的金字招牌,7499.66萬套的驚天發行量,已經是全國人民可以承受的上限了。

反觀那些沒有“美猴王”護身的郵票,一般的發行性都不超過2000萬套,一千七八九萬套,一樣都難逃打折的宿命。就連發行量1100萬枚的玄奘小型張、48萬枚的玄奘四連體小型張,一樣難逃打折和跌破發行價的尷尬。

“打折季”就如同一把雙刃劍,不少郵人在拍手叫好的同時,沒有意識到它的風險性和危險性逐步增大。很多郵人單純站在方面用郵和購郵的角度,不僅不反對“打折季”,反而呼喚和盼望“打折季”來的越猛烈些,甚至是成為今后的常態化。

“打折季”的危害性有以下五點。

一是損害了全體集郵者的切身利益。

“打折季”的加劇和波及,客觀上損害了全體集郵者的利益,使集郵者手中現有的郵品貶值,升值遙遙無期。按照面值從郵局購買到的郵品,不得不面對郵市打折的尷尬。如果僅僅是依靠集郵者自寄、互寄的消耗,面對一千七八百萬的發行量,無異于杯水車薪,起不到絲毫的作用。

二是損害了中國郵政的信譽。

“打折季”受到損害最大的是中國郵政的金子招牌,廣大集郵愛好者、“年冊族”、投資者之所以選擇集郵,亦或是郵品投資,正是有中國郵政的金字招牌。“打折季”的波及和延伸,無疑相當于郵市中的“熊市”和“股災”,中國郵政作為“始作俑者”備受廣大集郵者、投資者、參與者的口誅筆伐也就不足為怪,如果不積極采取措施,一味地把責任推給市場,推給集郵者,對當前市場變化不聞不問,依舊按部就班增大發行量,不改變發行機制,任憑“打折票”滿天飛,最終會讓中國郵政的金字招牌蒙羞。

三是損害了全體投資者的利益。

如果“打折季”成為常態化,傻子都知道從郵市直接購買打折票,而不是辛辛苦苦從郵局預定,預定既占用投資者大量的資金,無法用預定資金去獲得相關年化投資收益。打折后的郵品又嚴重影響投資者的變現率,投資收益率不足抵消占用資金損失率,誰還會早早把大量資金交給郵局去預定“命中注定”的打折票。

四是損害了年冊預定者的利益。

如果花了201元辛辛苦苦預訂的郵票年冊,到了年底發現連面值都保不住,實際上處于虧損狀態,來年預定的積極性和主動性不高,如果“打折季”成為常態,誰不懂得到郵市打折購買年冊,而不是高價從郵局預定的道理,主動為中國郵政打折買單的“活雷鋒”不多,“傻子”絕對沒有。

五是加劇了集郵荒流失人員。

目前,郵票作為一種投資品種,無可厚非。大量的資金參與其中,伴隨著郵幣卡市場的興起、電子盤交易,客觀上吸引了大量投資者、參與者。一旦“打折季”成為常態化,說明參與其中的人少了,少到了市場已經無法消耗一千七八百萬,乃至二千多萬的發行量,不得不用大量打折拋售、“揮淚斬馬謖”的辦法割肉套現,這才是最可怕的。因為集郵作為投資無人問津,大量資金和參與者轉戰錢幣、糧票、火花、連環畫、地鐵卡、站臺票等票證收藏領域,只能令原本人才凋零,青黃不接的集郵活動更加雪上加霜,前景堪憂。

當前的“打折季”,遠非市場化可以控制和消化,遠非廣大集郵者一廂情愿的用郵消耗,遠非打折過后雨過天晴可以一筆帶過。中國郵政必須正視存在的問題,減少發行量,增大市場投放量,全國各個省分地市集郵公司、柜臺不限量供應,用市場化的手段最大限度消耗庫存,減少負面效應,讓利于廣大集郵愛好者,維護中國郵政的金字招牌,為明天郵票預定打下堅實的基礎,重新撿拾起廣大集郵者的信心。

要知道,廣大集郵者的信心比黃金還寶貴。失去了信心,失去了民心,郵政,路在何方?作者:西安左鵬

粵公網安備 44030602002232號 |

粵公網安備 44030602002232號 |